Créée à Genève en 1996 en lien avec le Conseil de l’Europe, la FEDRE www.fedre.org s’intéresse depuis toujours aux régions transfrontalières. En 2023, elle a noué un partenariat avec le Crédit Agricole next bank pour étudier l’effet-frontière sur le pourtour de la Suisse. Après le numéro 1 qui traitait de l’aide alimentaire, le numéro 2 des difficultés du secteur de la santé, le numéro 3 de l’eau, le numéro 4 tourné vers la culture, le numéro 5 vers l’indemnisation du chômage des frontaliers, le numéro 6 axé sur l’idée d’une carte de résident frontalier, le suivant sur la mobilité durable en agglomération transfrontalière, le 8 consacré aux aspects européens des coopérations transfrontalières, le 9 à la diversité des systèmes d’imposition des frontaliers, le 10 à la spécificité de la Suisse dans la comptabilisation des chômeurs, le 11 à la planification de transports durables en agglomération frontalière, le 12 à la contribution de la culture à une identité partagée, le 13 à l’importance croissante des phénomènes frontaliers, le 14 au rôle du sport dans les relations transfrontalières, le 15 à la démocratie en région transfrontalière, le 16 aux ressources forestières transfrontalières, le 17 aux associations de travailleurs frontaliers, le 18 à l’avenir de la mobilité en territoire transfrontalier, le 19, au « Grand Genève », le 20 à l’agriculture en région franco-genevoise, voici le 21 sur les défis de la révolution industrielle 4.0.

Les limites de l’action en réactivité

Le transfrontalier a principalement pour objet d’aplanir certains obstacles dus à la présence d’une frontière. Il identifie des problèmes et, avec plus ou moins de succès et de lenteur, essaie de mettre en place quelques solutions dans divers domaines : d’abord les flux d’emplois de travailleurs frontaliers, puis la mobilité, un peu l’aménagement du territoire, un peu l’environnement, un peu l’économie, demain peut-être la santé ou la cohésion sociale, ou la formation et même l’éducation….

Les questions abordées sont presque continuellement très techniques et rendues plus compliquées encore par les différences réelles de conception, d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics en France et en Suisse, auxquelles s’ajoutent celles qu’on retrouve sur le plan des législations et des réglementations.

Travail obscur de fourmis, conduit par quelques spécialistes sans implication réelle ou significative du grand public, des médias, des acteurs-clés de l’économie ou du tissu associatif, peu de percées spectaculaires à faire valoir… bref, ce qui manque cruellement au transfrontalier, c’est certainement de faire rêver.

Car le transfrontalier n’agit pour l’essentiel qu’en réactivité, en recherche de solutions après coup, ce qui est positif mais insuffisant, car il y manque la dimension de l’anticipation. C’est pourtant crucial pour être en avance sur les événements plutôt qu’en retard sur eux.

Rêve et innovation

Dans des pages hier célèbres, l’écrivain suisse et européen Denis de Rougemont montrait toute l’importance du rêve dans le devenir des sociétés :

« La différence entre le rêve et la réalité de l’Histoire est avant tout chronologique. La plupart des rêves de l’Homme se sont réalisés au cours des âges – voler, aller sous l’eau, marcher sur la Lune, parler à grande distance, tuer de même et sans risques, voir ce qui n’est pas là, entendre Mozart ou Bach, ou la voix de ses parents morts en touchant simplement un bouton » (L’avenir est notre affaire, 1977, p. 355).

C’est le rêve, et non la nécessité (économique ou autre) qui fait l’innovation technologique :

« C’est du rêve de voler qu’est né l’avion, et non pas de la prévision des avantages économiques, touristiques et militaires que présenterait un jour l’aviation. L’histoire du vol d’Icare est le récit d’un rêve que presque tous les hommes ont fait une nuit ou l’autre. » (Culture et technique, 1961)

Le rêve façonne des utopies dans l’imaginaire humain qui un jour se réalisent. Telle est sa fonction sociale. Et ce qui fait rêver peut susciter aussi bien la crainte que le désir. L’innovation technologique est intimement liée au rêve.

De nos jours, c’est ce qu’on appelle la Quatrième Révolution industrielle (4.0), avec les transformations de nos êtres et de nos vies qu’elle implique, qui incarne probablement le mieux cette parenté de l’innovation et du rêve qui peut devenir réalité. Plutôt que de le faire avec retard, en prenant après-demain dans la précipitation un train qui sera déjà en marche, pourquoi ne pas dès maintenant s’y préparer ?

Cyber-révolution industrielle : demain dans la région franco-genevoise ?

Dans le passé des années 1980 avait été imaginé ce qu’on appelait une « technopole » basée à Archamps, laquelle aurait dû devenir un moteur de la coopération transfrontalière franco-genevoise dans le domaine précisément de l’innovation.

Sous le nom aujourd’hui de ArchParc, Archamps certes continue, mais le rêve d’il y a 40 ans, porté notamment par le maire de l’époque (1965-2000), Raymond Fontaine, et par Roland Pascal, énarque placé durant 27 ans à la tête de l’administration du Conseil général de Haute-Savoie (dont il dirigea les services jusqu’en 2010), ne s’est guère réalisé, du moins si on le juge à l’aune des ambitions de départ.

Or, aujourd’hui la 4e Révolution industrielle nous demande de développer des ambitions de même nature, mais avec sûrement des moyens différents. Cela permettrait de donner cette dimension supplémentaire, qui lui manque beaucoup, à la coopération transfrontalière qui se développe dans ce qu’on appelle le « Grand Genève », et si possible au-delà également.

Mais comment commencer ? Et vers où se tourner pour trouver des exemples significatifs qui pourraient être utilisables dans notre région ?

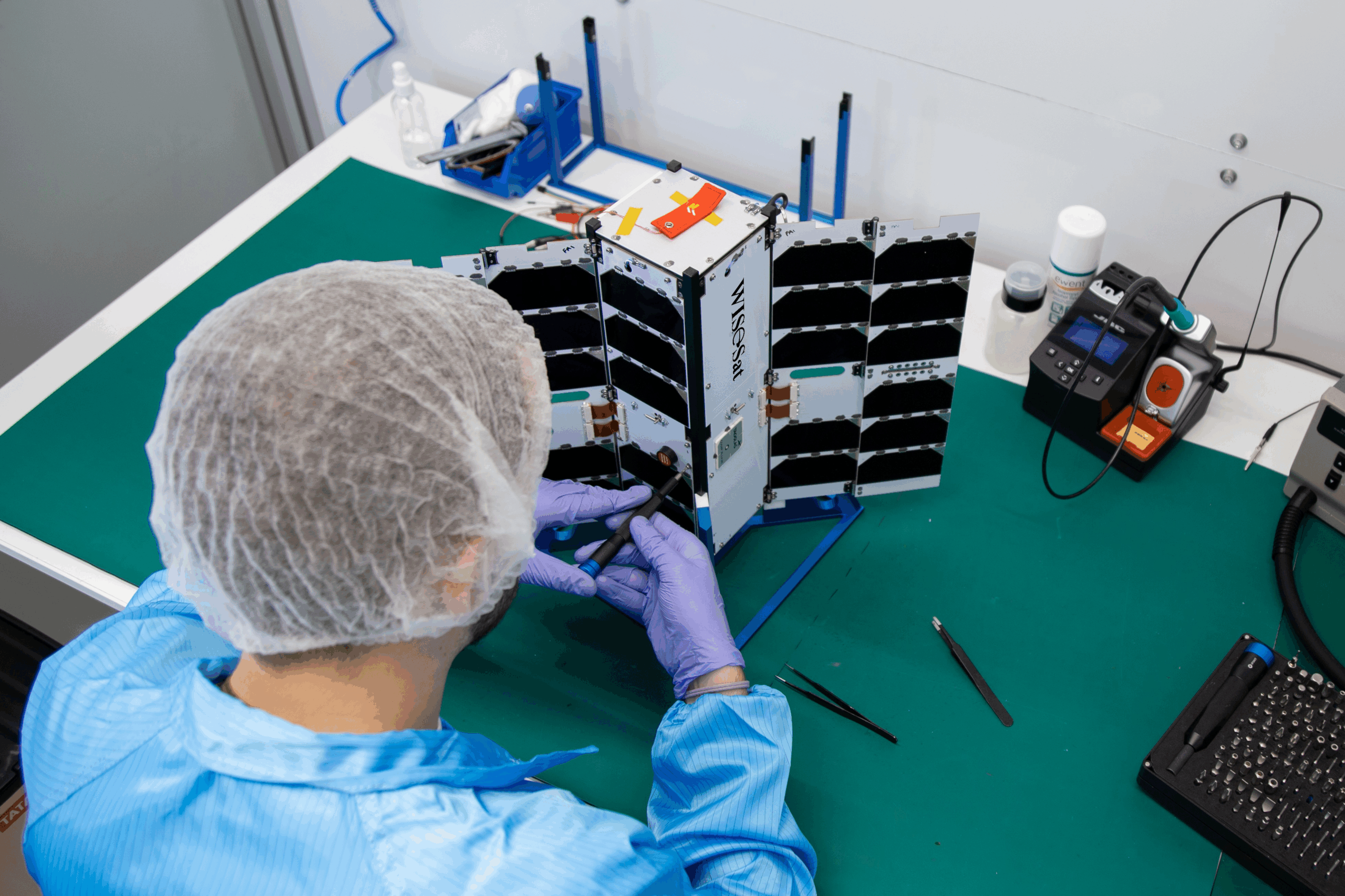

Il existe en Europe un exemple qui doit nous inspirer. C’est la coopération toute récente entre Gibraltar et la ville andalouse voisine de La Línea de la Concepción, dans les domaines notamment de l’IA, de la blockchain, de la cybersécurité, de l’informatique quantique, de l’Internet des objets connectés (IoT) et des technologies spatiales. Ajoutons que ce sont plusieurs entreprises et fondations basées à Genève, notamment WISeKey et OISTE, qui conduisent ce programme qui est bien plus qu’un projet… du seul fait qu’il est train de se réaliser (voir ici).

Pourquoi alors ne pas rêver ? On pourrait penser à implanter quelque chose sur la frontière avec le Pays de Gex, à deux pas et en étroite synergie avec le CERN et les organisations internationales. Ce devrait être possible, et cela donnerait à la région une autre dimension, à l’heure précise où la Genève internationale est amenée s’interroger sur son potentiel d’avenir.